サツマイモ栽培の作業体系

圃場準備

●保水・排水性が良好な圃場を選びます。

●窪地や粘土質の圃場は避けます。

●耕盤がある場合は、プラソイラ、サブソイラなどで破砕します。

●基腐(もとぐされ)病が侵入した場合、滞水しやすい圃場では急速に蔓延するので、排水の良い圃場を選ぶことが重要です。

●堆肥を施用する場合は、前作に行います。

育苗

●床土のpHは4.5~5.5程度が適当です。施肥はN-P-Kを成分量で20g-10g-20g/㎡程度とします。ガス害を避けるため、肥料は1か月程度前から床土になじませておきます。

●苗床に種イモ、またはウイルスフリー苗を植え付けます。

●但し、種イモは基腐病の発生がない圃場由来のものに限ります。

●種イモの植え付けは、わずかに間隔をあける程度に、かなり密にし、イモの頂部(なり蔓側)の高さをそろえて、15度ほど傾け、尾部が床土の中に入るように並べます。頂部が隠れるくらいに薄く覆土し、灌水します。

●本圃10aあたり必要床面積は10㎡程度、必要な種イモは60~80kg程度です。

左上 :種イモの伏せこみ / 右下 :種イモからの萌芽

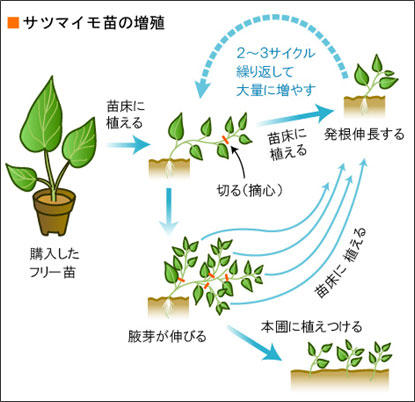

●ウイルスフリー苗は、そのまま定植すると苗代が莫大となるので、伸びた苗の先端部を切って苗床に挿し、発根させる方法で増殖し、植えつけ苗として利用します。

●本圃10aあたり必要床面積は15㎡程度、栽植密度は株間25cm×条間25~30cm程度とします。

●先端部を切られた苗からは、たくさんの脇芽が伸びだすので、これを切って植えつけ苗として利用、またはこれも苗床に挿して、苗数を増やすのに利用します。

●新たに苗床に挿された苗も、同様に摘心し、脇芽を利用します。

左上 :ウイルスフリー苗 / 右下 :植え付け後、伸びてきたウイルスフリー苗

●育苗中の気温、地温の目安は以下の通りです。「ベニアズマ」に比べ、「べにはるか」は苗が伸びにくいので、より高めの温度で管理することが必要です。但し地温が33℃以上になるといずれの品種も種イモが腐敗する可能性があるので注意します。

畝立て・施肥・土壌消毒

●圃場全面にロータリー耕を行います。

●数日たって土が落ち着いて、土を握って崩れない程度の土壌水分のときに、畝立て等の作業をします。

圃場全面のロータリー耕

●畝立てと同時に、施肥・土壌消毒剤潅注・殺虫剤散布・マルチ展張を行います。

●畝間は90cm程度にします。

挿苗(定植)

●定植は、土壌消毒剤が揮散して薬害の心配がなくなった後、風がなく薄曇りの日等なるべく穏やかな天候の日を選んで、行います。

●苗は、2~4日取り置きして少し発根した状態の7節7葉苗を用います。

わずかに発根した苗

●株間は25~30cmにし、3節程度、土に挿し込みます。

●大きめなイモの収穫を目指す場合は株間を広く、小さめなイモの収穫を目指す場合は株間を狭くします。

左上 :半自動移植機(KP103E) / 右下 :手作業での挿苗

●挿苗後一旦は萎れますが、数日のうちに発根し、萎れは回復します。

収穫

●収穫が早すぎると食味が悪く、遅すぎると塊根(イモ)の形が乱れるので、適期に収穫(掘り取り)します。

●品種「べにはるか」の場合は挿苗後130~150日程度、品種「ベニアズマ」の場合は挿苗後130~140日程度が適期です。

左上 :蔓の刈り払い作業 / 右下 :掘り取り作業

出荷・調製

●貯蔵せずに出荷する場合は、収穫後1日置いてから、洗浄機にかけて汚れを落とします。

●ひげ根の除去やイモの端の切り揃えてから、乾燥させます。

●重量と形状による選別を行って、箱詰めします。

左上 :洗浄機を利用した洗浄作業

右下 :洗浄機内部、高圧の水とブラシ状のローラーで洗う

左上 :洗いあがったイモ / 右下 :重量選別

●一旦貯蔵してから出荷する分については、半地下式の貯蔵庫、またはキュアリング庫に貯蔵します。

●特に年明け以降の出荷を予定している場合は、掘り取り後、温度30~32℃、湿度90%以上で4日程度キュアリング処理をし、その後、出荷まで温度13℃前後、湿度はなるべく高く保って保存します。

左上 :半地下式貯蔵庫 / 右下 :キュアリング庫

西宮 聡

茨城県農業総合センター 専門技術指導員室 首席専門技術指導員